期待値計算が容易な馬券種と困難な馬券種

購入予定の馬券種に合わせた分析が必要

競馬では様々な馬券種が存在します。

単勝、複勝、馬連、ワイド、3連複3連単・・・

また、競馬の予想に使用するファクターも無数にあります。それぞれのファクターが与える影響については、馬券の種類が変われば傾向や影響度が変わってきます。

そのため、競馬AIを作成するにあたっては、馬券種ごとに指数を作成することが理想です。しかし、そのためには途方もない時間がかかります。

一方で、馬券種ごとに指数作成の特徴や難易度も異なってきます。ファクターと馬券種の特徴を理解し、あなたが基本としたい馬券種類に合わせて指数を作成する必要があります。

同じファクターでも単勝と複勝とで期待値は異なる

想定する馬券種が異なれば、一つのファクターが回収率に与える影響も変わってきます。

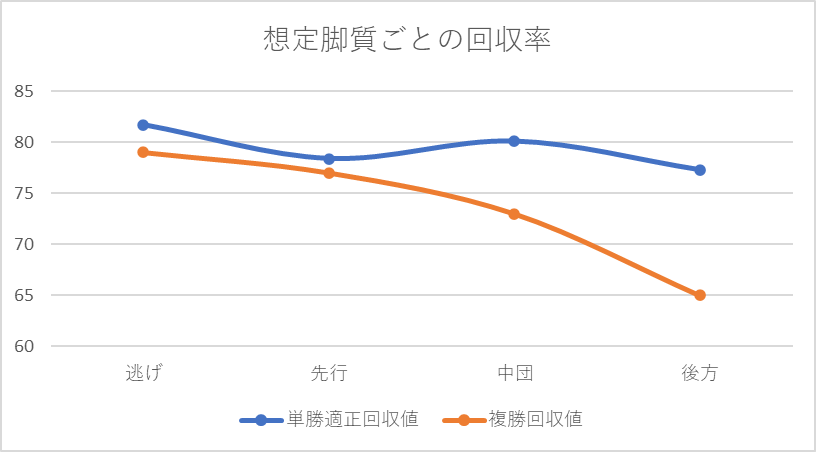

次のグラフは、ダートレースにおける想定脚質(競馬道データを使用)ごとの回収率を、単勝・複勝それぞれ図示したものです。

単勝回収率は、逃げると予想される馬の回収率が高くなっていますが、それ以外の脚質はほぼ変わらない値となっています。

一方で複勝回収率は、単勝回収率と同様に逃げると予想されている馬の回収率が高くなっていますが、後方脚質になるにつれてどんどん複勝回収率は下がっていきます。

このように、「想定脚質」という全く同じファクターを使っても、馬券種によって傾向が変わってきます。購入を予定している馬券種によって異なる傾向がないかを確認する必要があります。

馬券種によって期待値計算の難易度は異なる

ファクターが回収率に与える影響が馬券種ごとに異なるため、馬券種によって購入ロジックの構築方法も異なってきます。

特に、複数頭の組み合わせを考慮する必要があるか否かでロジック構築難易度は大きく変わってきます。

期待値計算が容易な馬券とは何か、また複数頭の組み合わせのロジック構築方法について解説します。

期待値計算が容易な馬券は「単勝」

期待値の計算が容易な馬券種とは、他馬との組み合わせを考慮する必要がないものです。

それは単勝馬券しかありません。

一番の特徴は、分析が正確で容易という点です。

そのため、一番最初に独自指数や競馬AIを作成する方は、まずは単勝を中心としたシステムを構築することを強くお勧めします。

複数頭が絡む馬券種はファクター毎の期待値計算は困難

単勝以外の馬券種は他馬との組み合わせを考慮する必要があります。

複勝は一見特定の1頭の指数のみを考えれば良いいいように思えますが、3着以内に入る他馬の人気によってオッズが変動するため、厳密に期待値計算をするためには1番人気馬の信頼度なども考慮しなくてはなりません。

しかし、TARGETの過去データの検索画面で複勝回収率もデータとして標準で表示されているため、複勝期待値の計算ロジックはこの数値を用いることである程度の計算が可能です。

そのほかの複数頭の組み合わせにより当たりはずれが決定する馬券種については、一つのファクターが期待値に与える影響を分析することは簡単ではありません。

例えば、「ワイド」の馬券種において「枠番」というファクターが与える影響を調べるためには、馬Aと馬Bの枠番の組み合わせ(8×8=64通り)毎の回収率を確認し、傾向を分析し数式化する必要があります。

3連系の馬券であれば、さらにパターンは増えていきます。

すべてのファクターでこのような分析を行うこと非常に困難なため、次のような方法で軸馬を決定することが現実的です。

- 馬単(馬連)、3連単:

単勝を基本とした指数を基に、頭となる軸馬を決定する - ワイド、3連複:

複勝を基本とした指数を基に、軸馬を決定する

複数頭が絡む馬券の相手馬の決め方

軸馬を単勝または複勝の指数を基に決めた後は、相手となる馬を決める必要があります。

相手の決め方に正解はありませんが、概ね以下の3パターンになります。

- 指数順位(相対値)を基に決定する

- 指数の値(絶対値)を基に決定する

- 軸馬との指数合計値を基に決定する

指数順位(相対値)を基に決定する方法

「軸馬を指数1位の馬としたとき、相手は指数2位、3位の2頭とする」というような決め方です。

3連系の馬券では「1列目が指数1位、2列目が指数2~4位、3列目が指数2~6位のフォーメーション」といったようなイメージとなります。

指数順位を基に決定する場合には、出走頭数を考慮する必要があります。

8頭立ての指数3位と18頭立ての指数3位では、その順位の価値が変わってくるため、頭数に応じて指数順位何位までを相手とするか決定する必要があります。

指数の値(絶対値)を基に決定する方法

「軸馬を指数1位の馬としたとき、相手は指数の値が20以上の馬とする」というような決め方です。

この場合、指数の値が20以上となる馬の数は各レースごとに異なることに注意が必要です。場合によっては相手となる条件を満たす馬が0頭となることもあり得ます。

軸馬との指数合計値を基に決定する方法

「軸馬馬との指数合計が70以上の馬を相手とする」という決め方です。

この場合は、軸馬の指数の値によって相手となる馬の基準値が変わってきます。そのため、この方法も各レースごとに相手馬の数は異なってきます。

ロジック構築の難易度を考慮し購入馬券種を決めよう

同じファクターであっても、馬券種が変わればその傾向や影響が変わってきます。

そうした変化を考慮して購入ロジックを構築する必要がありますが複数頭の組み合わせが必要となる単勝以外の馬券種においては、正確な期待値を算出するロジックを構築することは非常に困難となります。

そのため、単勝や複勝の回収率データを基に各馬個別の指数を計算し、一定の基準を満たした馬同士の組み合わせにより判断することになりますが、このアプローチは期待値計算の精度が下がり、過去の検証結果と比べ将来の実践結果の回収率は低下する可能性が高くなります。

一方で、複数頭が絡むことで期待値計算が困難な馬券というものは、他の馬券購入者も適正オッズを判断することが困難であるため、オッズに歪みが生じやすくなります。

複数頭が絡む馬券の期待値分析を詳細に行い、高い精度で期待値計算を行うことができれば、単勝と比べて大きな利益を出せる可能性を秘めています。